■「遠い島の話」ではない、トカラ列島の群発地震

みなさんは「トカラ列島」という場所をご存じでしょうか?

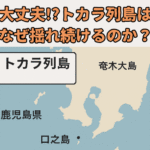

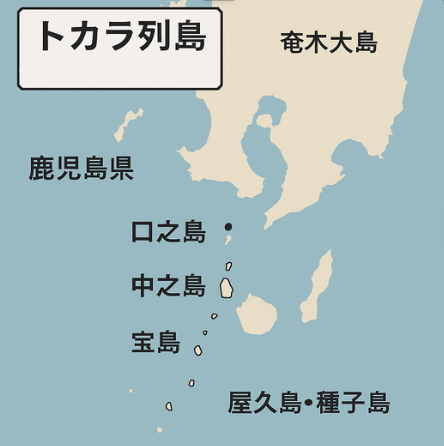

鹿児島県の南方、屋久島と奄美大島の間に点在する、人口わずか600人ほどの島々です。観光地としてはあまり知られていませんが、ここ数年、群発地震の多発地帯としてニュースでも耳にするようになりました。

「南の島の話でしょ?自分には関係ないよ」と思っていませんか?

実は、このトカラ列島の地震には、私たちの生活を守るためのヒントがたくさん詰まっているのです。

■何が起きているの?トカラ列島の群発地震

トカラ列島では、過去に何度も「群発地震」と呼ばれる地震の連続発生が確認されています。

たとえば、2021年12月には、わずか1週間で200回以上の有感地震が記録され、最大震度は「5弱」にも達しました。2024年や2025年に入ってからも、断続的な揺れが続いています。

特に特徴的なのは、地震が何日も連続して起こること。震源は海底で深さは10〜20kmと比較的浅く、地震の規模は小〜中規模でも、島民にとっては強い不安要素になります。とくに一部地域では、避難指示や物資輸送が困難になるなど、「都市とは違う脆弱さ」も露呈しました。

■なぜトカラ列島で地震が多発するの?

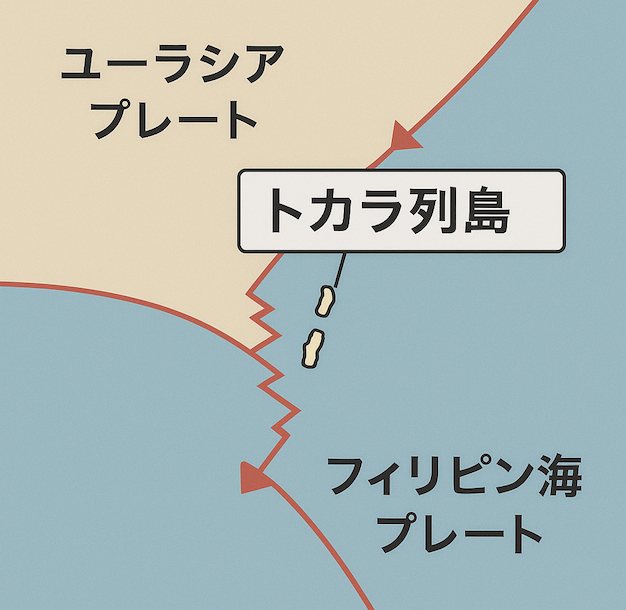

トカラ列島は、ユーラシアプレートとフィリピン海プレートが接するプレート境界に位置しています。このプレートの動きによって、海底では常に力が蓄積され、突然解放されることによって地震が発生します。

また、この地域には活火山(諏訪之瀬島など)もあり、地熱活動や火山性微動との関係も指摘されています。つまり、地震だけでなく火山災害のリスクも高い地域なのです。

このような地質的背景は、実はトカラ列島に限った話ではありません。日本列島の広い範囲、たとえば伊豆諸島、紀伊半島沖、四国沖なども似た構造を持っており、「群発地震の可能性がある地域」は私たちの近くにも存在するのです。

■トカラ列島の経験から学ぶ「防災の本質」

では、私たちはこの事例から何を学ぶべきでしょうか?

一番大きなポイントは、「地震は突然やってくるものではなく、じわじわと続くこともある」**ということです。トカラ列島の住民たちは、何日も続く揺れの中で、「これからもっと大きな地震が来るかもしれない」という不安と闘いながら過ごしました。

このような状況では、物理的な備えだけでなく、精神的な備え(メンタルケア)も非常に重要になります。睡眠が浅くなったり、緊張状態が続いたりすることもあります。

■今日からできる、群発地震への備えチェックリスト

トカラ列島の事例は、都市部や内陸に住む私たちにも通じる教訓です。以下のような備えを、今一度見直してみましょう。

✅ 最低7日分の備蓄

- 飲料水(1人1日3L × 7日分)

- レトルト食品、缶詰、乾パンなど

- ガスボンベ・カセットコンロ

✅ 情報源の確保

- ラジオ(電池式 or 手回し)

- スマートフォンとモバイルバッテリー

- 防災アプリ(気象庁・Yahoo防災速報など)

✅ 簡易トイレ・衛生用品

- 断水に備えた携帯トイレ

- ウェットティッシュ・消毒液

✅ 非常用電源

- ポータブル電源やソーラーライトは、孤立時に頼れるライフライン

✅ 家族・ペットの避難計画

- 家族で連絡方法・避難場所を共有

- ペット連れの避難対応グッズも準備

■まとめ:「知らない土地の災害」から、自分の暮らしを見直す

トカラ列島の地震は、たしかに「遠くの島」の出来事かもしれません。でも、その経験は私たちにとって、「防災の鏡」として機能してくれます。

被害が出てからでは遅い。

日々のちょっとした意識で、災害への“反応速度”は大きく変わります。

地震が「いつか」ではなく「いつでも」起こりうる日本。

今日という一日を、防災の第一歩にしませんか?

🛒おすすめ防災グッズ

合わせて読みたい